Die Geschichte der Familie Krupp ist eng mit dem Ruhrgebiet und der Entwicklung der deutschen Industrie verbunden. Während die Villa Hügel bis heute ein Symbol für Macht und Reichtum der Unternehmerdynastie ist, zeigt die Margarethenhöhe, wie sich das Unternehmen auch für die soziale Wohnkultur engagierte.

Im Rahmen einer Fahrt mit der Volkshochschule Verl hatten wir die Gelegenheit, beide Orte näher kennenzulernen – eine spannende Zeitreise zwischen Industriegeschichte, Familienleben und Stadtplanung.

Margarethenhöhe – die erste Gartenstadt in Deutschland

Margarethe Krupp, geb. Freiin von Ende und Witwe von Friedrich Alfred Krupp errichtete 1906 anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter Bertha die ”Stiftung für allgemeine Wohnfürsorge”. Ziel war die Errichtung der Margarethenhöhe, die mit einem Kapital von 1 Million Mark und 50 Hektar Baugrund finanziert wurde.

Der junge Architekt Prof. Dr. Georg Metzendorf ließ sich von der englischen Idee der Gartenstadt inspirieren. Mit nur 33 Jahren erhielt er den Auftrag zur Planung und Umsetzung. Befreit von damals geltenden Bauvorschriften konnte er neue Wege des Städtebaus beschreiten. So entstand ein Stadtteil mit individuell gestalteten Häusern, Plätzen und Gärten – erschwinglicher Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsgruppen, der bis heute wegen seiner hohen Lebensqualität geschätzt wird.

Im Rahmen einer Führung besichtigten wir eine Musterwohnung in der Stensstraße 25. Sie liegt im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses aus dem Jahre 1911. DIe Gestaltung mit Trennung von Küche, Bad und Toilette und zentral angelegter Lüftung und Heizung war für damalige Verhältnisse sehr modern.

Das Zentrum der Margarethenhöhe bildet der Marktplatz, geprägt durch das Gasthaus „Zur Margarethenhöhe“. Gegenüber liegt das ehemalige Konsumgebäude, das nicht von Metzendorf gestaltet wurde und daher etwas wie ein Fremdkörper wirkt.

Die Geschichte der Familie Krupp

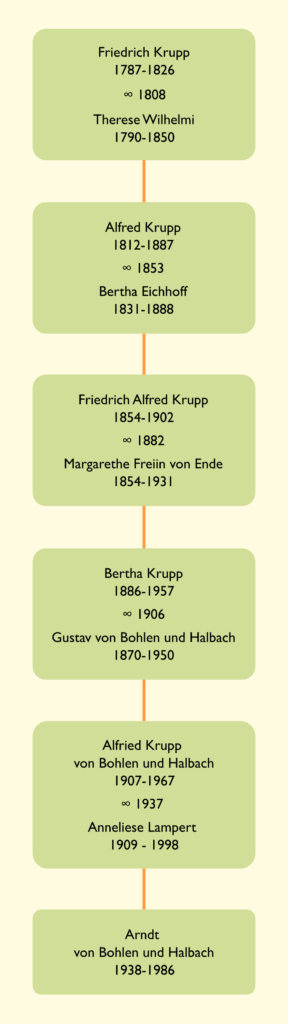

Friedrich Krupp, geboren 1787, gründete 1811 die Firma „Friedrich Krupp“ mit dem Ziel, Gussstahl herzustellen – ein Produkt, das bis dahin aus England importiert werden musste.

Obwohl die Firma wirtschaftlich gesehen kein Erfolg war, hielt sein Sohn Alfred Krupp am gesetzten Ziel fest. Mit der Produktion von Stahlteilen für die aufkommende Eisenbahnen erzielte er erste Erfolge. Alfred Krupp war auch der erste Krupp, der in Militiärtechnologie investierte.

Aufschwung vor dem ersten Weltkrieg

1887 übernahm sein Sohn Friedrich Alfred Krupp die Firma. Er gründete das Hüttenwerk Rheinhausen und ermöglichte dadurch der Firma die Produktion und Weiterverarbeitung von Stahl in einer Hand. Durch das aufkommende Wettrüsten und den ersten Weltkrieg erfuhr die Firma ein rasantes Wachstum.

Nach Friedrich Alfreds Tod erbte seine Tochter Bertha die Firma, ihr Mann Gustav Krupp von Bohlen und Halbach übernahm die Geschäftsführung.

Durch die Versailler Verträge war die Waffenproduktion in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg verboten, die Belegschaft schrumpfte erheblich. Man konzentriert sich auf neue, zivile Produkte wie z.B. die WIDA-Hartmetallwerkzeuge und den NIROSTA-Stahl.

Die Firma in Zeiten des Nationalsozialismus

Unter den Nationalsozialisten arrangierte sich die Unternehmensführung mit dem Régime und profitierte von der Wiederaufrüstung. Die Aufarbeitung dieser Zeit dauert bis heute an und wird von der Krupp-Stiftung vorangetrieben.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Alfried Krupp von Bohlen und Halbach durch die Alliierten verhaftet und zu 12 Jahren Haft wegen wegen Sklavenarbeit (Einsatz von Zwangsarbeitern) und Plünderung von Wirtschaftsgütern im besetzten Ausland verurteilt. Die Freilassung erfolgte bereits 1953 verbunden mit der Rückerstattung des Vermögens.

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach übernahm im gleichen Jahr wieder die Leitung des Unternehmens und ernannte Berthold Beitz zum Generalbevollmächtigten des Konzerns. Der Konzern wurde schnell wieder zu einem der führenden Stahlproduzenten

Kurz vor seinem Tod überführte er das Unternehmen in die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Sein Sohn Arndt, der keine Nachfahren hatte, verzichtete auf das Erbe. Damit endete die Familiengeschichte der Krupps.

Die Villa Hügel – Demonstration von Reichtum und Macht

Von 1870 bis 1873 ließ Alfred Krupp die Villa Hügel in einem weitläufigen Park oberhalb des Baldeneysees als Wohnhaus der Familie errichten. Im Grundbuch der Stadt Essen soll der Bau mit 399 Räumen und rund 11.000 Quadratmetern Nutzfläche als Einfamilienhaus eingetragen sein.

Alfred Krupp hat sich maßgeblich bei der Planung des Hauses engagiert und sich häufig mit verschiedenen Architekten überworfen. Weniger die prunkvolle Ausstattung sondern die technischen Belange lagen ihm am Herzen. Das von ihm geplante Lüftungs- und Heizungssystem funktionierte nach mehreren Reparaturen allerdings erst Jahre nach dem Einzug der Familie.

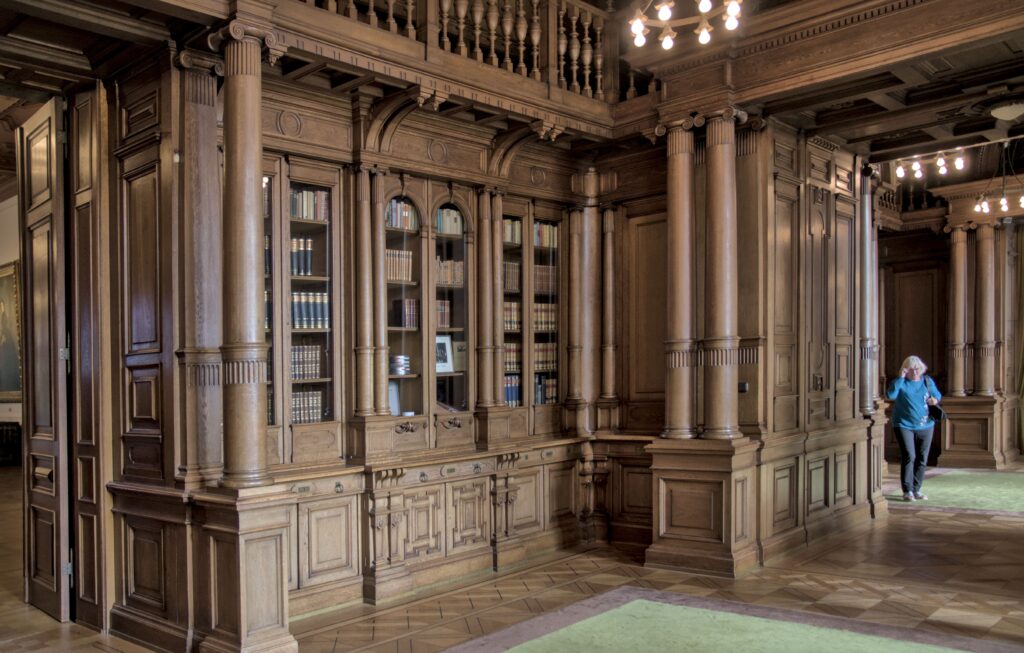

Der ursprüngliche Bau war vergleichsweise schlicht gehalten. Als Materialien dominierten Stein, Stahl und Glas. Erst die nachfolgende Genration sorgten für den prunkvollen und repräsentativen Ausbau der Villa, wie sie heute noch besichtigt werden kann. Dazu zählen Holzvertäfelungen, Kunstsammlungen und flämische Wandteppiche. Die Bibliothek soll mehr als 30.000 Bücher umfasst haben.

Als Kind auf der Villa Hügel

Im Jahr 1894 ließ Friedrich Krupp für seine Töchter Bertha und Barbara ein Spielhaus errichten: das Spatzenhaus. Es enthielt eine Küche, Wohn- und Spielzimmer und sollte den Töchtern spielerisch die Haushaltsführung nahe bringen. Eine Holzlaube und ein Spielplatz ergänzen das Ensemble. Im Gästebuch des Spatzenhauses sind auch Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Viktoria als Gäste vermerkt.

Der Garten über dem Baldeney-See

Alfred Krupp wünschte sich um seine Villa herum eine ausgedehnten Wald mit großen Bäumen. Da er dies noch zu seinen Lebzeiten genießen wollte, wurden zahlreich bis zu 50 Jahre alte Bäume auf das Grundstück verpflanzt. Über 100 einheimische und exotische Baumarten sind dort zu finden. Von mehreren Aussichtspunkten aus bietet sich ein weiter Blick über den Baldeneysee.

Fazit: Eine Zeitreise ins Ruhrgebiet

Die Fahrt nach Essen mit den Führungen durch die Margarethenhöhe und die Villa Hügel demonstrierten unterschiedliche Lebensformen zu Krupps Zeiten. Wir haben zahlreiche Informationen über den großen Stahl- und Rüstungskonzern und die Eigentümerfamilie im Wandel der Zeit erfahren können.

Für mich persönlich war es eine Reise in meine eigene Familiengeschichte: Als Kind des Ruhrgebiets aus Rheinhausen, aufgewachsen in der Nähe des Krupp-Stahlwerks, erinnerten mich viele Eindrücke an meine Großväter, die ihr Leben lang als „Kruppianer“ gearbeitet haben. Den dramatischen Niedergang und die Schließung des Stahlwerkes in Rheinhausen im Jahre 1993 haben sie glücklicherweise nicht mehr miterlebt.

weitere Informationen

Die Margarethenhöhe

Die Villa Hügel

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

Schreibe einen Kommentar